WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

Popular Tags

“El cuento del Zar Saltán” en el Teatro Real: un relato con doble fondo visto desde la mente de un niño autista

Un cuento dentro de otro cuento, y dentro de ese, la mente de un niño que lo imagina todo como si fuera real. Así arrancó el estreno, el 30 de abril, por primera vez en el Teatro Real, de “El cuento del Zar Saltán” de Nikolái Rimski-Kórsakov, en una producción que no solo revive la ópera con el libreto de Vladímir Belski, basado en el cuento folclórico en verso de Pushkin, en el marco de las celebraciones por el 225º aniversario del nacimiento del poeta ruso, sino que la reinventa desde una perspectiva íntima y contemporánea. Lo que podría haber sido una fantasía eslava tradicional se transforma aquí en el viaje mental de un niño autista, con una escenografía que convierte la escena en una especie de teatro dentro de su cabeza. La producción nueva, una colaboración entre el Teatro Real y el Théâtre Royal de La Monnaie, es una apuesta arriesgada y no siempre redonda, pero sin duda distinta. Se mezcla el mundo del cuento con una lectura contemporánea marcada por una mirada psicológica.

La historia, estrenada originalmente en 1900, mantiene su estructura narrativa clásica, en la que tres hermanas fantasean con casarse con el zar. Este elige a una de ellas, provocando la envidia de las otras dos, que acaban exiliando a la zarina y a su hijo recién nacido. El niño, el príncipe Guidón, crece y vive aventuras mágicas, incluyendo su encuentro con la princesa Cisne, hasta que todo se resuelve con una reunión final y la restauración del orden.

La propuesta del director de escena y escenógrafo ruso Dmitri Tcherniakov, conocido por sus lecturas conceptuales, transforma ese relato fantástico en la historia paralela de un niño autista, Guidón, que es criado solamente por su madre. Ella le explica el cuento, y él acaba imaginando que está dentro de este. Lo que ocurre en escena es, por tanto, un viaje dentro de la mente del niño, una narrativa que se superpone al argumento tradicional.

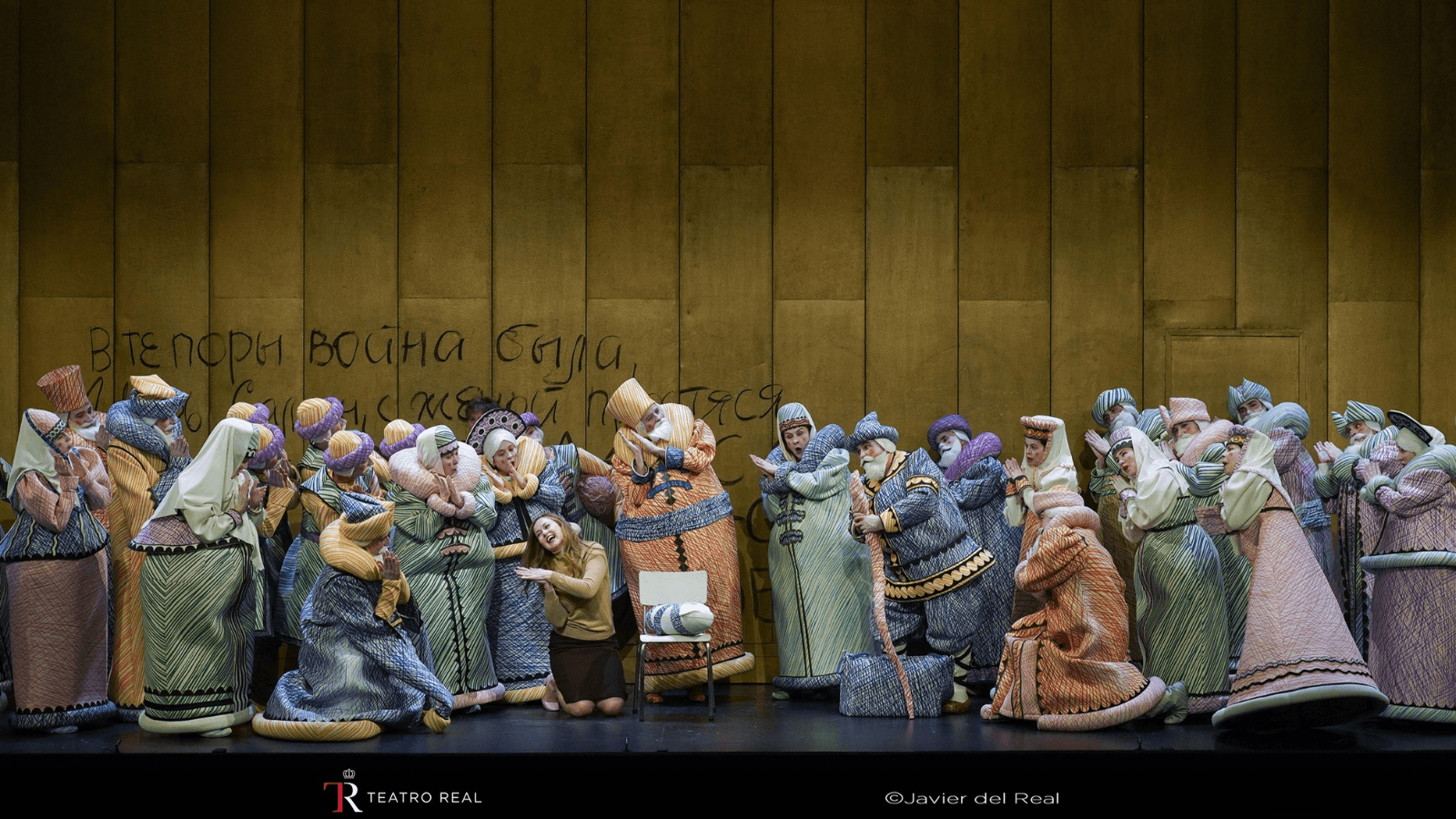

El resultado es una producción ambiciosa, que pretende hablar del poder de la imaginación infantil, la soledad y la necesidad de evasión. Sin embargo, el equilibrio entre esa lectura moderna y la estructura del cuento no se ha logrado siempre. El concepto es interesante, pero a ratos se impone sobre la fluidez narrativa. El primer tramo de la ópera, con una puesta en escena estática delante de una pared dorada y un desfile de personajes con vestuario colorido y tradicional de inspiración eslava (creado por Elena Zaytseva), puede resultar frío y algo tedioso. Cuesta entrar en el universo de la propuesta.

Esa pared dorada, sin embargo, se convierte pronto en la puerta de entrada al mundo interior del niño. Tras ella se proyectan dibujos a lápiz que representan el cuento desde su mirada. Es un recurso visual eficaz, que ayuda a establecer esa frontera entre lo real y lo ficticio. Más adelante, el espacio se transforma en una especie de medio iglú blanco abierto, dentro del cual se siguen proyectando los dibujos, pero ya con los personajes actuando dentro. El niño se introduce físicamente en ese espacio, y con ello queda claro que está viviendo el cuento desde dentro.

La dirección de vídeo e iluminación de Gleb Filshtinsky acompaña con coherencia este viaje visual. Los recursos tecnológicos están bien empleados, sin resultar invasivos. Sin embargo, a pesar de estos aciertos, la propuesta no consigue mantener un ritmo constante. Tras un arranque lento, la historia gana algo de fuerza, pero no termina de involucrar emocionalmente en todos sus tramos. No es una función que atrape de principio a fin, aunque logra momentos de interés y gran belleza.

En el plano vocal, el reparto fue sólido, con interpretaciones destacadas. La ovación más fuerte fue para el tenor ucraniano Bogdan Volkov, que asumió el complejo papel de Guidón-niño autista. Ya le vimos en enero en Eugenio Oneguin en el papel de Lenski. Vocalmente, igual que en aquellas funciones, en la noche del estreno estuvo a un gran nivel, con un timbre claro y expresivo. Su interpretación escénica fue entregada, aunque por momentos algo exagerada. No obstante, es un papel difícil, y Volkov lo defendió con energía y compromiso.

La soprano rusa Svetlana Aksenova dio vida a la zarina Militrisa, madre de Guidón. Brilló especialmente en su aria “V devkakh sizheno, gore mykano”, uno de los momentos más emotivos de la noche, durante la escena en que es arrojada al mar en una barrica junto a su hijo. Aksenova supo equilibrar emoción y control vocal, logrando uno de los puntos altos de la velada.

La soprano rusa Svetlana Aksenova dio vida a la zarina Militrisa, madre de Guidón. Brilló especialmente en su aria “V devkakh sizheno, gore mykano”, uno de los momentos más emotivos de la noche, durante la escena en que es arrojada al mar en una barrica junto a su hijo. Aksenova supo equilibrar emoción y control vocal, logrando uno de los puntos altos de la velada.

El bajo croata Ante Jerkunica tuvo un comienzo algo contenido, con escasa proyección, pero fue ganando presencia a medida que avanzaba la función. En su aria “Znal I ya, byvalo”, hacia el final de la ópera, consiguió una interpretación más convincente, con mayor volumen y calidez.

Las hermanas malvadas y la anciana bruja, encarnadas respectivamente por la contralto alemana Stine Marie Fischer (Tkachija), la soprano eslovena Bernarda Bobro (Povarija) y la célebre mezzosoprano británica Carole Wilson (Povarija), resolvieron bien su papel. Sus intervenciones aportaron el punto de contraste cómico y grotesco que exige el libreto, sin caer en excesos. Vocalmente cumplieron con solidez, en un equilibrio adecuado entre lo teatral y lo musical.

Menos destacada fue la actuación de la soprano armenia Nina Minasyan como la princesa Cisne. Aunque su canto fue correcto y sus arias estuvieron técnicamente bien resueltas, su presencia escénica resultó algo fría. Su personaje, concebido como figura mágica dentro del imaginario del niño, no logró proyectar la carga emocional o el aura poética que la escena requería.

En el foso, el director musical Ouri Bronchti (Israel, 1977), quien asumió la batuta en sustitución de Karel Mark Chichon, estuvo a la altura del reto. Sin buscar protagonismo, dirigió con atención al detalle y sensibilidad, acompañando con precisión a los cantantes en todo momento. Su lectura de la partitura de Rimski-Kórsakov fue clara y equilibrada, sin excesos, destacando tanto la riqueza orquestal como la atmósfera narrativa de la obra. Logró sostener con solidez los momentos más líricos y también los más teatrales, sin imponer una visión personal demasiado marcada, pero manteniendo el pulso de la función.

En el foso, el director musical Ouri Bronchti (Israel, 1977), quien asumió la batuta en sustitución de Karel Mark Chichon, estuvo a la altura del reto. Sin buscar protagonismo, dirigió con atención al detalle y sensibilidad, acompañando con precisión a los cantantes en todo momento. Su lectura de la partitura de Rimski-Kórsakov fue clara y equilibrada, sin excesos, destacando tanto la riqueza orquestal como la atmósfera narrativa de la obra. Logró sostener con solidez los momentos más líricos y también los más teatrales, sin imponer una visión personal demasiado marcada, pero manteniendo el pulso de la función.

En conjunto, esta producción de “El cuento del Zar Saltán” es una lectura personal e innovadora de una obra poco habitual en los escenarios. Tcherniakov propone una visión introspectiva, que busca actualizar el cuento a través de una mirada contemporánea sobre la infancia y la imaginación. No es una propuesta para todos los gustos: su ritmo irregular y su estética conceptual pueden dejar al público algo confuso. Pero sí aporta una mirada diferente a un título que, por su rareza y riqueza musical, merece ser conocido.

La ovación final al equipo artístico fue cálida, especialmente también hacia los solistas principales, lo que indica que, pese a sus altibajos, la producción logró conectar con buena parte de los presentes.

En definitiva, una función que invita a la reflexión más que al deslumbramiento, y que plantea una forma distinta de contar un cuento de hadas en pleno Siglo XXI.