WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

Popular Tags

“La pasajera”, cuando el arte triunfa sobre el horror de Auschwitz

En 2006 el Papa Benedicto XVI visitó el campo de concentración de Auschwitz y en su sereno y clarividente discurso, entre otras muchas cosas sugerentes, dijo: “con esta actitud de silencio nos inclinamos profundamente en nuestro interior ante las innumerables personas que aquí sufrieron y murieron”.

De la misma manera terminó el estreno el viernes, 1 de marzo, (por primera vez en España) de la ópera “La Pasajera” del compositor polaco Mieczysław Weinberg (1919-1996) en el Teatro Real. Tras el apagón del último foco que iluminaba a Marta, la que fue prisionera del campo de exterminio, se hizo el silencio. Ella, sentada junto al río de su casa, décadas después, se acuerda de sus amigos asesinados: “si un día vuestras voces desaparecen, entonces nos extinguiremos”. Se hizo el silencio porque ni los aplausos bastan para agradecer una producción de tal magnitud. Se hizo el silencio porque la memoria de los aniquilados sin piedad en Auschwitz y en otros muchos lugares está viva y no hay palabras que la borren. El público –aunque ya se sabe que los estrenos son más bien una “cita social”– estuvo impresionado, sumergido en un silencio necesario para dirigir lo visto, hasta que minutos más tarde las apoteósicas ovaciones se hicieron eco en todo el coliseo madrileño.

El bisabuelo y el abuelo de Weinberg fueron asesinados en un gran pogromo en Chisináu en la Pascua de 1903, mientras que su padre, su madre y su hermana menor fueron fusilados unos 30 años más tarde durante el Holocausto en el campo de Trawniki, en Polonia. El propio Weinberg, que nació en Varsovia en 1919 y murió en Moscú en 1996, huyó cada vez más lejos. Toda una vida de persecución. Su talento como músico fue reconocido muy pronto, y Shostakóvich (ya vimos la ópera “La nariz” de este compositor ruso en el Teatro Real la temporada pasada) quedó impresionado por su colega polaco-judío de Varsovia, que huyó a la Unión Soviética en 1939 para escapar del nacionalsocialismo y así entablaron una gran amistad.

En 1943, Weinberg se casó con la hija del actor y director de ascendencia judía Solomon Michoels, lo que pronto tendría consecuencias fatales para él. Las tendencias antisemitas también se intensificaron en la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1948, el suegro de Weinberg, Michoels, fue víctima de un asesinato por parte de la policía secreta, disfrazado de un accidente en coche. Las obras de Weinberg, antes expresamente elogiadas, serían entonces criticadas con dureza. Se le acusaba de formalismo: “construcciones enrevesadas”, “lenguaje musical abstracto” o incluso la “pobreza ideológica de un cosmopolita”. Una acusación peligrosa en tiempos de Stalin. Weinberg fue detenido poco después. Pasó tres meses en una celda solitaria de la tristemente célebre prisión de Lubyanka. Se dice que Shostakóvich escribió una carta de petición al jefe del servicio secreto para que liberaran a su amigo. Quizás por esa carta retrasaron la investigación. El hecho es que Weinberg no fue fusilado. El 5 de marzo de 1953, cuatro semanas después de su detención, murió Stalin. Tres meses después, Weinberg fue puesto en libertad.

Sí hay ópera tras Auschwitz

Una historia tan tremenda da para mucho, para una ópera también. Y sí, también existe un género lírico después de Auschwitz. Weinberg compuso “La pasajera” en 1968 con libreto de Alexander Medvedev, basada en la novela homónima de Zofia Posmysz, superviviente de Auschwitz, que no murió hasta 2022. A diferencia de Weinberg, en su vejez, ella aún pudo ver las primeras representaciones.

El drama musical nunca pudo representarse en la Unión Soviética a pesar de la vehemente defensa de Shostakóvich, y sólo se estrenó en forma de concierto en Moscú en 2006. Después, se pudo ver por primera vez, escenificada, en Bregenz en 2010 con la misma escenografía –la de David Pountney– que se puede ver ahora en Madrid. Cuando confluyen el horror del Holocausto, la necesidad de esclarecimiento político y el arte, suelen ser necesarios compromisos por una parte o por otra. La obra de Weinberg es totalmente intransigente y así debe ser.

“La pasajera” está ambientada 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. En un transatlántico que viaja de Europa a Brasil, Lisa (Daveda Karanas), esposa de un diplomático alemán, Walter (Nikolai Schukoff) reconoce en una pasajera a Marta (Amanda Majeski), una prisionera de Auschwitz que creía muerta. Su profesión oculta como guardia de un campo de concentración sale a la luz y Lisa intenta explicar el pasado oculto en las SS a su marido. Lisa maltrataba a Marta y, en última instancia, dejó morir a su prometido (este último, un personaje que tiene mucho peso en esta obra). En el inesperado encuentro el pasado alcanza a Lisa y ella trata de exculparse diciendo que “es una alemana orgullosa porque cumplía con el trabajo debido”.

El lujo y el infierno, una obra maestra

El gran artífice para que esta obra se pueda representar es el escenógrafo británico David Pountney. ¿Se puede transformar, embellecer y miniaturizar artísticamente el infierno de Auschwitz para que quepa en una velada de ópera, con arias, conjuntos contemplativos y coros de libertad? La respuesta es sí y lo más realista posible. Pountney y su equipo lo han conseguido una vez más.

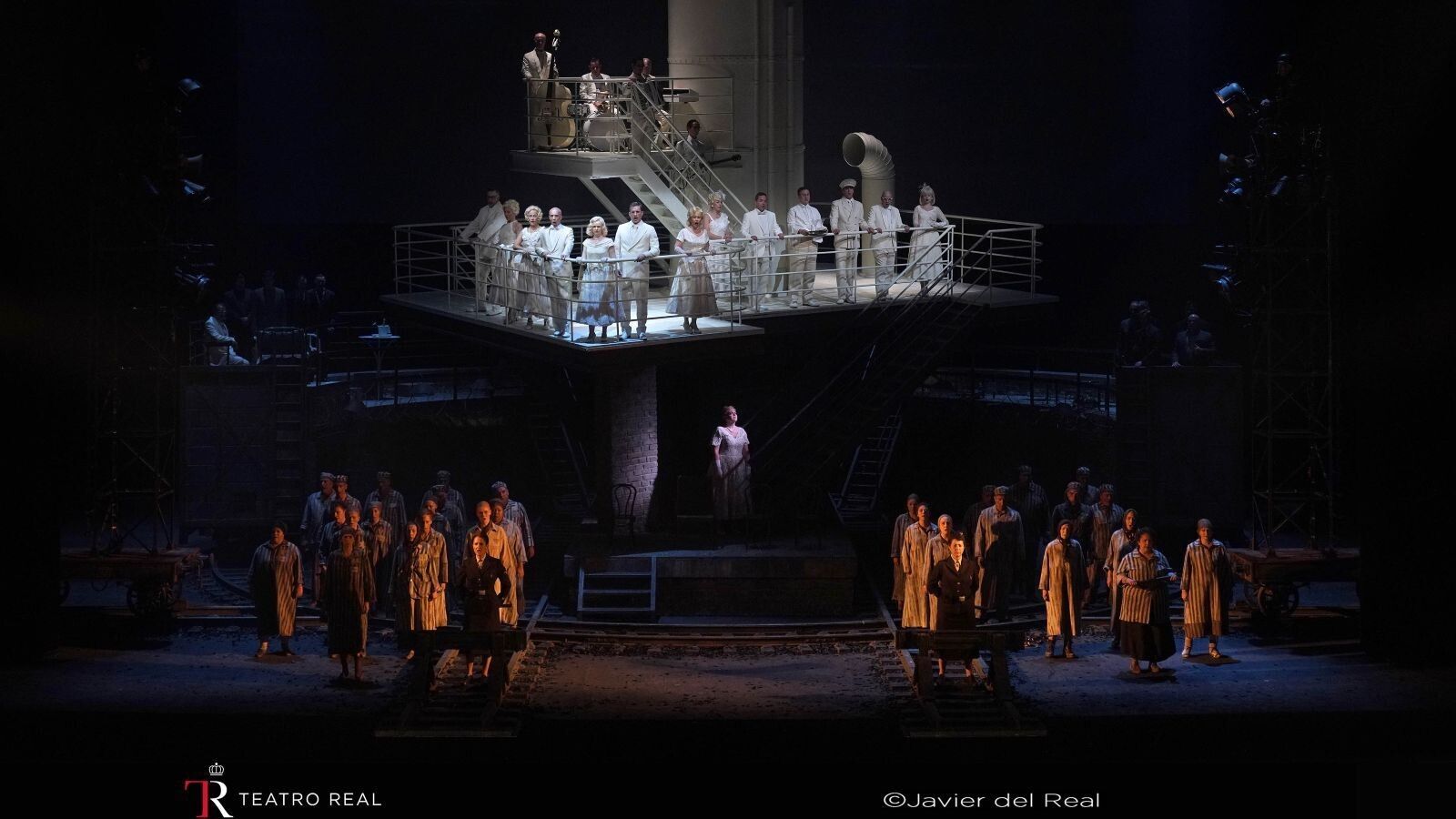

Una blanca cubierta del barco, de una burguesía alejada de los horrores de la guerra, se alza a media altura del escenario. Debajo se esconde el oscuro mundo del campo de concentración, semioculto a medias. Dos vías con topes al borde de la orquesta y dos torres de vigilancia a los lados, con focos, ambientan ese infierno. Sobre un círculo de vías se levantan edificios semicirculares: a veces coros de espectadores, a veces camarotes de barco, a veces las camas de las prisioneras, delante de los cuales los topes también hacían las veces de reclinatorios para rezar. La chimenea del trasatlántico, sin duda, evoca simbólicamente el crematorio de Auschwitz, pero son las bajas profundidades del barco las que muestran la barbarie. En collages de aspecto cinematográfico, el escenario alterna las escenas entre el lujoso barco y el opresivo campo de concentración. Una puesta en escena hecha con gran inteligencia y con minuciosos detalles. La música de Weinberg aporta una enorme profundidad a este psicodrama de múltiples capas.

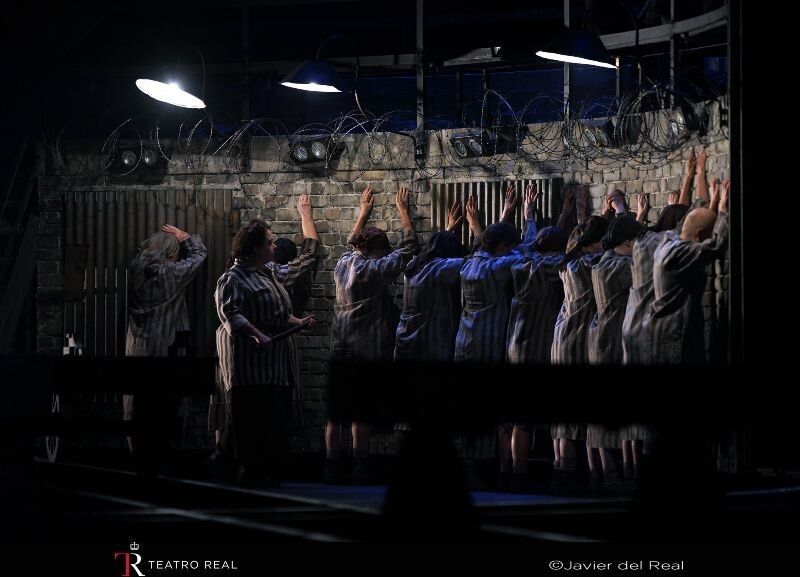

El vestuario a cargo de Marie-Jeanne Lecca es tan realista que uno parece trasladarse a Auschwitz –Dios no lo quiera– con el corazón encogido durante toda la trama. Las mujeres, procedentes de lugares diversos, rapadas, llevan el uniforme de prisioneras del régimen nazi, de rayas grises y azules. La diversidad lingüística europea de los reclusos –en esta ópera aparecen 7 idiomas– se puede escuchar en melodías de canciones populares rusas, coros jadeantes de sufrimiento, melodías de dulces recuerdos, súplicas religiosas y frases de esperanza. La iluminación de Fabrice Kebour también es una obra de arte. Ni sobra ni carga la escena demasiado. Está siempre donde tiene que estar. Lo demostró en el momento ya mencionado al inicio de esta crítica: con el foco apagándose lentamente al final de la función, con las últimas palabras de la superviviente Marta, cantando que no nos olvidemos de todos los asesinados.

Es interesante mencionar aquí que el libreto está hecho de una forma muy lúcida. Hasta hay una inclusión de un coro masculino que representa a la audiencia y comenta la historia desde fuera, como un mero espectador. En la producción del Real, este coro intercede varias veces cantando en español –“Negro paredón, negro paredón…”–, lo que agrega un elemento adicional de conexión con el público hispanohablante. Es relevante recalcar que la ópera originalmente fue escrita en ruso, pero David Pountney, el director de escenografía, reconoció la necesidad de una autenticidad cultural y lingüística al representar a los oficiales nazis y prisioneros. Por lo tanto, decidió que los primeros deberían cantar en alemán, mientras que los segundos en yiddish, checo, polaco y ruso, lo que convierte “La Pasajera” en una ópera excepcionalmente políglota.

Un reparto de nivel

Si a esta gran escenografía le sumamos el magnífico reparto, la función se convierte, sin duda, en una de las mejores de esta temporada. La mezzosoprano greco-estadounidense Daveda Karanas en el papel de Lisa estuvo muy a la altura de esta producción. Su experiencia en obras wagnerianas hizo que su dicción fuese impecable, demostrando mucha eficacia vocal. La mezzosoprano ofreció una interpretación magníficamente redondeada, cantando con un gran timbre y demostrando credibilidad, tanto como asustada esposa, como sádica vigilante de Auschwitz. Esa doble actuación bien llevada a cabo hizo que fuera una de las grandes protagonistas de la noche. El papel de Marta, la prisionera, lo interpretó la soprano estadounidense Amanda Majeski. Su condición de soprano lírica de timbre grato le vino como anillo al dedo porque su canto fino fue capaz de expresar la pasión lírica y emocional que requiere este rol. La capacidad vocal y expresiva de las dos protagonistas se agradeció porque estuvieron en un nivel altísimo. Sin embargo, para la que escribe esta crítica, una de las protagonistas –en lo que al canto se refiere– fue la soprano ruso-británica Anna Gorbachyova-Ogilvie, que hacía el papel de una prisionera rusa llamada Katja. Su amiga Marta le pide que cante una canción, que hable de Rusia. Sabiendo que va a morir pronto, ella canta una preciosa melodía que solía tararear su abuela: sobre un amplio valle en el que no crecía nada, ni setas, ni bayas, ni grosellas; sólo un pequeño bosquecillo verde, detrás del cual salían el alba y el sol... Gorbachyova-Ogilvie cantó a cappella con una voz rica en timbre, luminosa, sin dificultad en la emisión. Un instante muy hermoso.

Entre las voces masculinas destaca el barítono húngaro Gyula Orendt y el tener austriaco Nikolai Schukoff. El primero, prisionero en el campo de exterminio, prometido de Marta, demostró una voz bien timbrada, acentos variados y muy acertado en escena. El segundo, también estuvo a la altura. Ejecutó su papel con una solidez digna de mencionar, con una proyección brillante, sin embargo, se le ha escuchado en mejores condiciones en otros papeles wagnerianos.

Los ritmos de Weinberg

La música de Weinberg es, ante todo, excelente música de teatro. Weinberg consigue crear la alegre atmósfera de un transatlántico de lujo. Pero esta superficialidad chic se rompe con sonidos que revelan paralelismos con las sinfonías de Shostakóvich. La percusión dura gira en torno a los equipos de las SS alemanas, citas de marchas y valses.

Muchas cosas, como los pasajes de jazz, los ritmos múltiples, la pintura tonal irónica, la atonalidad servida en todo su esplendor, los implantes folclóricos y el gran expresivo orquestal recuerdan a Shostakóvich y corresponden al lenguaje de la época. Weinberg, judío polaco y refugiado en Moscú, que vivía en un mundo paralelo, tuvo que mantenerse a flote durante un tiempo con la música de cine. Y en su aislamiento desarrolló un estilo personal muy característico. Su música es lírica, cada inspiración se desarrolla a partir de la linealidad del canto humano. Destacan instrumentos como la celesta, la marimba, el vibráfono y el xilófono en la música weinbergiana.

La directora de orquesta lituana Mirga Gražinytè-Tyla es la encargada de encaminar musicalmente, desde el foso, esta gran obra. Estuvo en alerta en cada matiz y ofreció una lectura contundente y de gran calado que subrayó la peculiar y distintiva partitura de Weinberg. Si algo se le puede reprochar a esta emergente directora es que se pasaba de fortissimo y en muchas ocasiones era difícil escuchar bien a los solistas. A menudo se perdía el equilibrio sonoro: la orquesta eclipsaba a los cantantes, sobre todo, al coro en el último acto.

El final (y no solamente) de esta obra es sobrecogedor. Lo hemos mencionado antes: la reclusa Marta, ya en libertad, un año después, se acerca al borde del escenario y canta sobre el recuerdo nunca desvanecido de sus amigos muertos. En el estreno en Bregenz en 2010, Pountney condujo a la escritora Zofia Posmysz, de 87 años, entre tímidos aplausos; la auténtica superviviente cogió de la mano a su figura artificial (la cantante Elena Kelessidi) y el público se levantó en una ovación de honor y el arte triunfó sobre el horror. Aquel momento ya es historia de la ópera y de la cultura. Pero el estreno de esta gran obra en España, indudablemente, también lo es.